Endlich Gewissheit, Geo Epoche Nr. 17, in: Kriegsende 1945 März 2005

VON SUSANNE FRÖMEL (TEXT)

Anfang 1944 fuhr der akademische Kunstmaler Fritz Schmalfuß kurz vor seinem 29. Geburtstag mit dem Zug Richtung Dresden seiner Einberufung entgegen. Bis zur letzten Minute hatte er gehofft, dass der Krieg ohne ihn stattfinden würde. Schmalfuß war sehr lang, fast zwei Meter, und das Letzte, was seine Familie von ihm sah, war sein Hut, der über den Köpfen auf dem Bahnsteig zu tanzen schien wie ein Boot auf dem Meer, im Gewühl immer kleiner werdend. Kurz bevor Fritz Schmalfuß in den Waggon stieg, wandte er sich noch einmal um und hob die Hand zum Abschied. Dann verschwand er im Abteil, mit der Krempe seines Hutes aus dem Fenster winkend. Die Mutter war untröstlich. Später fand sie in ihrer Tasche einen Zettel. „Liebe Mutter, mach dir keine Sorgen! Ich komme bald gesund und munter wieder. Dein dich liebender Sohn Fritz.“

Das Erste, das von Fritz Schmalfuß wieder zum Vorschein kommt, ist sein Schädel. Er ist nach links geneigt, die Augenhöhlen sind auf den Soldaten neben ihm gerichtet. Sein Unterkiefer ist aufgeklappt, überrascht und zugleich vorwurfsvoll, als sei ihm gerade etwas Wichtiges entfallen, das er seinem Nebenmann sagen wollte. Der Maler liegt mit ausgestreckten Beinen da. Seine Arme sind angewinkelt, die Hände um den Kopf gelegt, er sieht aus wie ein Mann, dem es nicht recht ist, so gefunden zu werden. Selbst im Tod hat Fritz Schmalfuß etwas Abgewandtes, als wollte er auch 60 Jahre später nichts von diesem Krieg wissen.

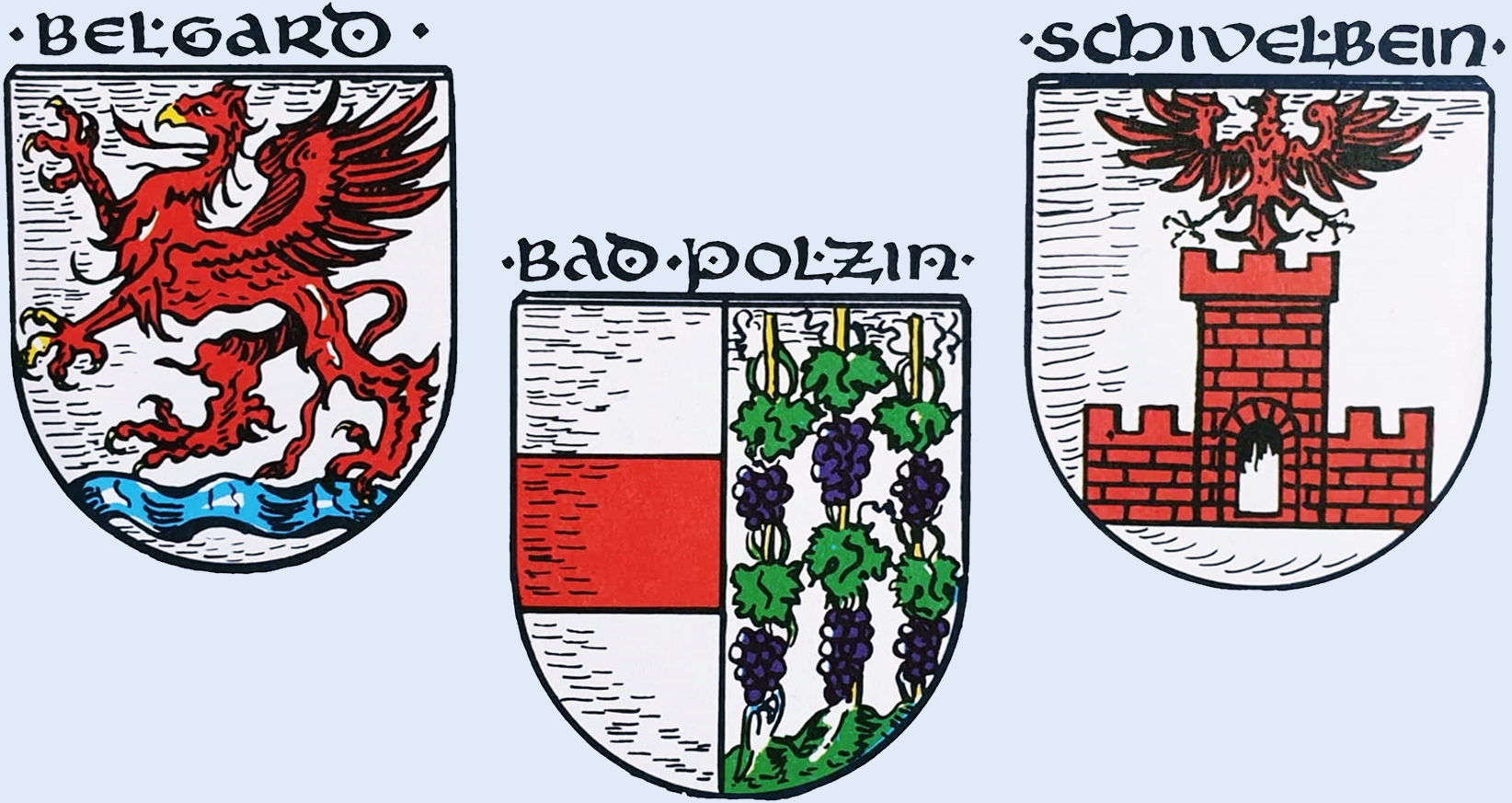

Hier, zwischen Slonowice, das früher Schlönwitz hieß, und Peczerzyno, das einmal Panzerin war, ist die Erde schwarz. Es heißt, die Uniformen der toten Soldaten hätten sie eingefärbt. Der Boden sieht nicht mehr braun und gesund aus, sondern dunkel und tranig wie Teer. Es gibt viel schwarze Erde in dieser Gegend südlich der hinterpommerschen Stadt Schivelbein. Sowjetische Truppen hatten hier in den ersten Märztagen 1945 deutsche Einheiten eingeschlossen. Weiter im Süden, zwischen Stettin und Frankfurt, war die Rote Armee bereits bis an die Oder vorgedrungen und drückte nun die Wehrmacht in Richtung Ostsee.

Seit ein paar Stunden graben gut zwei Dutzend Männer neben einem Kartoffelacker nach Vermissten des Kessels bei Schivelbein. An der schnurgeraden Landstraße, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Stettin, werden sie gleich einige von ihnen finden. Die Männer arbeiten mit Schaufeln und Handbesen, pinseln Schicht für Schicht der dunklen Erde beiseite, 60 Zentimeter schon tief. Sie sind nah dran. Das zeigen die zerschossenen Feldflaschen, die aus der Erde spitzen, und die Mündungen der Gewehre.

Albrecht Laue fegt vorsichtig über das, was einmal der Oberkörper von Fritz Schmalfuß war. Er reinigt die Rippenbögen von der Erde und befreit das Becken von Ackerboden, Dann bürstet er die Beinknochen ab, bis das Skelett bloßliegt. Laue ist 31 Jahre alt und Vorsitzender des „Vereins zur Bergung Gefallener in Osteuropa“. Mehrere Male im Jahr fahren er und seine Leute in ehemalige Kampfzonen, nach Stalingrad, Ungarn oder Polen, und suchen dort nach vermissten deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges.

Sie arbeiten mit der polnischen Gruppe „Pomorze“ („Pommern“) zusammen, mit russischen und ungarischen Organisationen. Sie alle suchen ehrenamtlich und sehen in ihrer Arbeit einen Beitrag zur Völkerverständigung, „wir versöhnen uns über den Gräbern“, sagt Albrecht Laue. Gegründet wurde der Verein 1992, nachdem der Filmemacher Rainer Burkhardt bei Nowgorod die Bergung sowjetischer Gefallener gefilmt hatte. „Wann kommt ihr Deutschen endlich“, fragten die Russen, „um nach euren Toten zu suchen?“

Sie graben mit einfachsten Werkzeugen, Schaufel und Besen. Ein kleiner Bagger müsste her, es fehlt an allem, vor allem an Geld. So schaufeln sie viele Stunden, verschieben Tonnen von Erde mit den Händen. Im Kessel von Demjansk in der ehemaligen Sowjetunion haben sie bei einer Grabungsaktion zusammen mit russischen Suchgruppen mehr als 3400 überwiegend sowjetische Soldaten geborgen, 1999 fanden sie in Stalingrad 587 Wehrmachtssoldaten.

Seit seiner Gründung hat der Verein mehr als 6000 Gefallene geborgen – nur ein Bruchteil der bis heute immer noch etwa eine Million vermissten deutschen Soldaten. Die „Deutsche Dienststelle“, die ehemalige Wehrmachtsauskunftsteile, kann den Toten ihre Identität wiedergeben. In ihren Archiven lagern Akten zu fast allen Angehörigen der Wehrmacht. Doch nicht jeder trägt seine Erkennungsmarke noch um den Hals. Viele Tote bleiben daher namenlos, für ihre Geschichten gibt es keinen Abschluss.

Die meisten Mitglieder des Vereins sind zwischen 30 und 50 Jahre alt. Es ist die Enkelgeneration, die jetzt nach ihren Großvätern sucht. „Wenn man hört, der Opa ist aus dem Krieg nicht wiedergekommen, der ist weg, dann kann man das doch gar nicht verarbeiten“, sagt Albrecht Laue. „Wir denken menschlich über das Thema nach, nicht politisch. Viele von den Menschen, nach denen wir suchen, hatten vielleicht noch nicht einmal geküsst. Sie sollen ein würdiges Begräbnis bekommen. Jeden Tag gibt es neue Kriege und neue Tote. Wir dürfen nie vergessen, dass es vor 60 Jahren schon einmal ein so grausames, sinnloses Sterben gab.“

In der Erde klafft nun ein großes Loch. Zehn Polen und 13 Deutsche blicken auf das, was sie freigelegt haben. Die sterblichen Überreste von 30 deutschen Soldaten in einem rechteckigen Massengrab. Sie sind in ordentlichen Reihen hingelegt, als habe jemand sie zum Schlafen gebettet. Manche haben noch ihre Stiefel an. Ein Gerichtsmediziner der Gruppe „Pomorze“ untersucht die Toten. Bei manchen sind ganze Gliedmaßen abgerissen, einigen fehlen Teile des Kopfes, anderen klaffen Risse im Schädel. Die Gebeine erzählen die Geschichte der letzten Schlacht dieser Männer. Der Arzt spricht von Granatsplittern und Panzerbeschuss. Die meisten Männer, sagt er, seien jung gewesen, zwischen 20 und 25 Jahren. Als Fritz Schmalfuß starb, war er 29.

Er war immer in Bewegung, sagen die, die ihn gekannt haben. Ständig hatte er einen Stift in der Hand und kritzelte etwas hin, ein schnelles Porträt, eine kleine Straßenszene. Schon in der Schulzeit malte er Bilder, die seine Freunde dann gegen frische Eier und etwas Kuchen eintauschten. Später, wenn Fritz Schmalfuß über seinen Gemälden saß, war er in sich gekehrt wie ein Mönch, wirkte fast mürrisch, schob sich das Haar mit der Hand aus der Stirn und malte stundenlang. Man durfte ihn dann nicht ansprechen. War er fertig, kaufte er eine Flasche Wein für 75 Mark – die er sich nicht leisten konnte -, um sie mit seinen Freunden zu teilen.

Die meiste Zeit lebte er in Dresden in seinem Atelier in der Marschallstraße 39, in das er eingezogen war, als er Mitte der 1930er Jahre sein Studium an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste begann. Es war dort immer ein wenig unaufgeräumt. Farbtöpfe standen auf dem Esstisch, das Bett war hinter bemalten Leinwänden verborgen. Er liebte es, Zigarre und Pfeife zu rauchen, und er mochte klassische Musik. Er saß unter seinen Freunden und prophezeite den Nazis und allen Mitläufern ein grausiges Ende.

Er malte expressionistische Bilder und war stolz darauf. Seine Professoren gaben ihm gute Empfehlungen. Der Rektor der Akademie, Professor Richard Müller, schrieb einmal: „Herr Fritz Schmalfuß ist ein sehr begabter Schüler, der beste meiner Klasse. Ich würde mich freuen, wenn er die Unterstützung erhielte, um die er sich bewirbt.“

Er war nicht verheiratet, aber mit einer jungen Schwedin befreundet, May Hemberg, die mit ihrer Schwester in Dresden wohnte und in Künstlerkreisen verkehrte. Es gibt ein Foto von den dreien. Fritz Schmalfuß hält darauf den Hund seiner Freundin an der Leine, die beiden Frauen stehen daneben und versuchen, wie beiläufig in die Kamera zu blicken. Das Foto strahlt eine rührende Intimität aus, und es wirkt, als wäre es möglich gewesen, dass May und Fritz nach dem Krieg geheiratet hätten.

Bis zu seiner Einberufung fuhr Fritz Schmalfuß an den Wochenenden häufig nach Rußdorf bei Chemnitz zu seiner Mutter, die er herzlich liebte, und spielte mit seinem kleinen Neffen. Wenn er nach Dresden zurückkehrte, holte May ihn vom Bahnhof ab. Die Aufforderung, sich bei der Armee zu melden, kam 1944 wie ein Schock. Er überspielte das in seinen Briefen, war sarkastisch.

Am 5. April schrieb er nach Hause: „Der Dienst ist elendig erlahmend, wollte eigentlich nicht klagen, das Essen ist gut, nur eben diese verfluchte Willkür und Anschnauzerei; alles im Galopp und keinen Augenblick Besinnung. Es ist toll, was da eingezogen worden ist, Lahme, Herzkranke, Lungenkranke und Halbblinde, alles pustet noch die Bazillen aus, und das soll eine Armee von Kämpfern werden; es kommt auf ein paar Tote nicht an. Es ist das letzte Aufgebot – viel Glück!“

Seine Briefe verfasste Fritz Schmalfuß mit einem schwarzen Füller. Er trug ihn stets in der Brusttasche. Weihnachten 1944 schrieb er damit an seinen Neffen: „Hoffentlich liegt bei euch nicht so viel Schnee, dass der Weihnachtsmann nicht vorwärts kommt. Du weißt ja, dass es kein Benzin gibt – also muss er laufen durch den weiten, tiefen Wald, wo die großen Schneeberge liegen.“

Der Füller liegt nun in der Erde neben ihm. Der Stift ist unversehrt, nur der Lehm im Gewinde der Kappe knirscht, wenn man sie abschraubt. Dies hinterlässt der Oberkanonier Fritz Schmalfuß noch: einen schwarzen Kamm, eine zerbrochene Holzpfeife, eine halbrunde Geldbörse aus Leder. Und einen schmalen Ring aus Kupfer, den er immer noch an der Hand trägt. Albrecht Laue lässt den Ring vom Knochen gleiten und legt ihn zu den anderen Sachen in eine Schale. Witwen etwa sei es besonders wichtig, die Ringe ihrer Männer wiederzubekommen, sagt er. Eine Dame, deren Mann Mitte der 1990er Jahre endlich gefunden worden sei, habe seinen Ehering mit dem ihren zusammenlöten lassen und ihn bis zu ihrem Tod getragen.

Das Feld ist ein großes Archiv, und jeder Tote erzählt eine kleine Geschichte. Nicht weit von Fritz Schmalfuß liegt ein Gefallener in Offiziersstiefeln. Er muss sich auf den Märschen Blasen gelaufen haben, an seinen Fersenknochen kleben noch Heftpflaster. Ein anderer hat ein Präservativ in seiner Geldbörse. Wieder ein anderer trägt einen Bilderrahmen bei sich. Das Foto ist vergangen, möglicherweise zeigte es seine Kinder oder seine Frau, vielleicht beides. Die Gefallenen tragen ihren letzten Besitz noch bei sich. Fahrkarten, Rasierzeug, Eiserne Kreuze, Brotmarkenreste, Zahnbürsten, eine Dose Schuhcreme, Einen Radiergummi.

Noch vor ein paar Stunden war hier nichts Auffälliges zu sehen. Ein Acker mit großen Kartoffeln und ein kleiner Hügel mit ein paar dürren Gehölzen darauf. Die größte Schwierigkeit bei den Ausgrabungen ist es, die richtigen Stellen zu finden. Theoretisch können ja in ganz Hinterpommern Tote liegen, es sind so viele gefallen. Und die Zeitzeugen sterben langsam weg.

Der Hinweis auf diese Grablage kam von einem alten Polen, der 1946 ein kleiner Junge war. Ihm waren die Überreste eines Birkenkreuzes aufgefallen und mehrere zerschossene Stahlhelme. So sind Mitglieder des Vereins an einem Wochenende hier an den Acker gefahren und haben nach offizieller Genehmigung begonnen, mit Suchstangen und Metallsonden die Erde zu durchforschen. Bewachsener Boden lässt sich nicht so leicht durchstechen. Über den Gräbern ist die Erde nachgiebiger. Es ist nicht der einzige Ort, an dem die nach den Kämpfen zurückkehrende deutsche Bevölkerung die Gefallenen verscharrt hat.

Piotr Brzezinski ist der Leiter der polnischen Suchgruppe: „Das hier ist immer noch eine heikle Geschichte. Gerade die alten Männer im Land haben Probleme mit allem, was deutsch ist. Sie sagen, lasst sie doch liegen. Andere dagegen wollen Gnade walten lassen, denn diese Männer hätten ja um ihr Leben gekämpft, nicht für Ideologien. Für uns junge Menschen ist weder das eine noch das andere bedeutsam. Es ist einfach Friedensarbeit.“

Er deutet auf die Landstraße. „Kein Soldat sollte ohne Namen und Geschichte auf dem Feld gelassen werden. Allein unter dieser Chaussee liegen zahlreiche tote Deutsche. Aber die Behörden erlauben uns nicht, den Asphalt aufzubrechen.“ Zwischen Slonowice und Peczerzyno, im ehemaligen Kessel von Schivelbein, gibt es viele solcher Stellen.

Im Januar 1945 war Fritz Schmalfuß in Groß Born, etwa 130 Kilometer östlich von Stettin, stationiert. Von dort schrieb er am 21. Januar seiner Mutter einen vorletzten Brief. „Wir gehen auf Reisen – vielleicht nach Süden. Mach dir keine Sorgen, wir gehen eben woandershin. Dann bekomme ich bestimmt Urlaub.“ Der Brief ist auf Löschpapier geschrieben, die Schrift hektisch, kaum leserlich.

Sechs Tage später, am 27. Januar, schickte Oberkanonier Schmalfuß seinen letzten Brief. „In einem winzigen Dorf haben wir Halt gemacht. Nächstens werden wir ein Schwein schlachten, und du kannst dir vorstellen, dass ich mich krank esse!! Wir haben ziemlich viel Dienst, und ich komme nicht immer gleich zum Schreiben. Also bitte keine Sorge und Vorwürfe. Im übrigen geht die Post von diesem Dorf einen umständlichen Weg, wie das so allgemein ist, und durch viele Flüchtlingszüge wird alle Post sehr schlecht befördert. Sonst alles beim Alten, ich wünsche dir, liebe Mutter, alles Gute und Gesundheit, dein Fritz.“ Die Briefe hat die Familie bis heute aufbewahrt.

Im März 1945 war das Wetter mild und der meiste Schnee verschwunden. Fritz Schmalfuß schrieb nicht mehr. Er rannte um sein Leben. Die Rote Armee rückte über Hinterpommern auf das Innere des Reiches zu, viele der deutschen Einheiten waren zersprengt und auseinander gerissen.

Es gab nun nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder man ergab sich den Sowjets, oder man versuchte, ihre Linien zu durchbrechen und Richtung Oder zu gelangen. Schlönwitz war bereits in sowjetischer Hand, als Fritz Schmalfuß mit den anderen Soldaten dort ankam. Das Dorf lag vor ihnen, hinter einem weiten Feld. Es gab keine Deckung.

Wahrscheinlich rannten die Soldaten über das Feld, aufs Dorf zu. Den Verletzungen nach zu urteilen, schössen die Sowjets mit schwerer Artillerie und Panzern auf die heranstürmenden Soldaten. Es war der 3. März 1945, vielleicht auch der 5. Fritz Schmalfuß sah seine Mutter nicht wieder. Er starb gut drei Tage vor seinem 30. Geburtstag.

Die Grabung dauert das ganze Wochenende. Irgendwann am Sonntagnachmittag hält Albrecht Laue eine Gedenkrede. Er spricht von Aussöhnung und Friedensarbeit und davon, den Toten Achtung zu zollen. Der polnische Pathologe und ein Mitglied der deutschen Delegation tragen einen Trauerkranz herbei. Dann beginnen sie die eigentliche Ausbettung. Die sterblichen Überreste der Männer werden in blaue Folien gehüllt und dann in kleine Särge aus schwarzem Karton gelegt. Später werden sie auf dem Soldatenfriedhof Neumarkt bei Stettin an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übergeben und dort begraben.

Am Ende des Tages steht der Kartoffelacker voll mit Särgen. Auch dem von Fritz Schmalfuß. Es ist wenig, was von ihm übrig geblieben ist. „Wenn der Fritz nach Hause kommt“, hat seine Mutter immer gesagt, „dann wird er ein berühmter, großer Maler.“ Bis zu ihrem Tod hat sie an seine Wiederkehr geglaubt.

Susanne Frömel, 30, ist freie Journalistin, Manuel Krug. 40. Fotograf; beide leben in Berlin.